2025年10月6日(月)、栃木県立足利高校を会場として、「令和7年度 栃高教研理科部会実習教員研究会」(約50名参加)が開催されました。共通教育センターの加治屋大介教授が「身近なものを使う化学の実験」と題する講話と実習を行いました。

まずは、なぜ「酸・塩基の反応で色が変化するのか」という問いに対して、参加者一人一人が紫キャベツ(マロウブルー)の色素を使って実験に取り組みました。

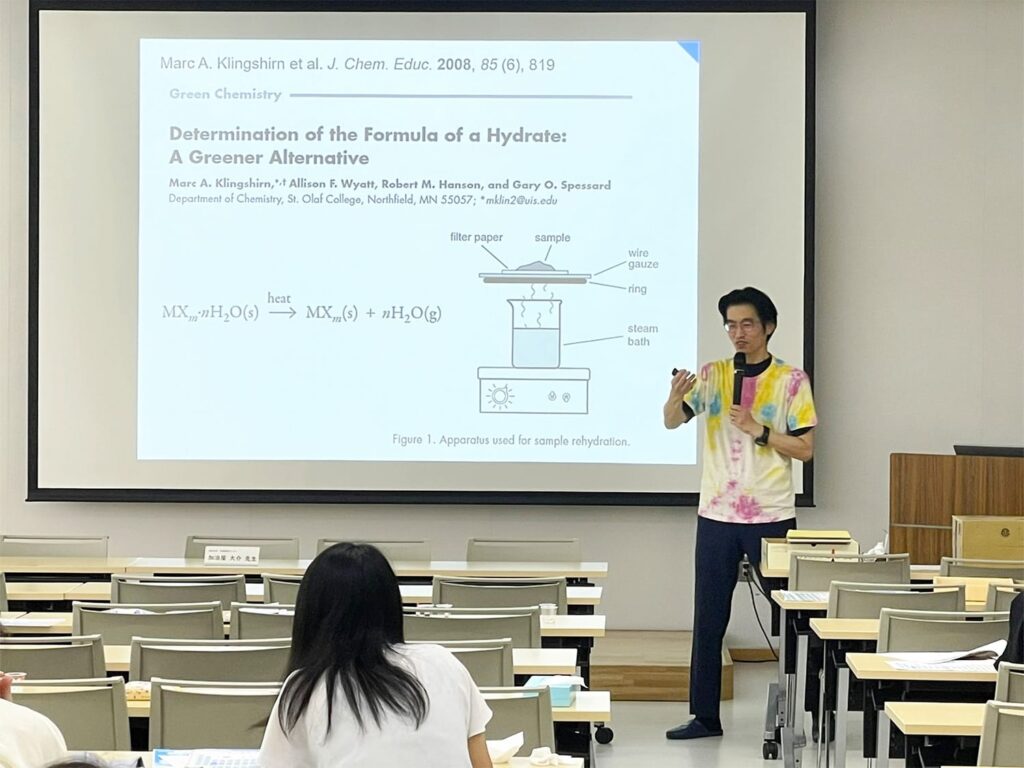

加治屋先生は、子どもたちを対象とした数多くの実験講座を行っています。今回も参加者が色の変化を楽しめるよう、特注のTシャツ姿に早変わりしました。

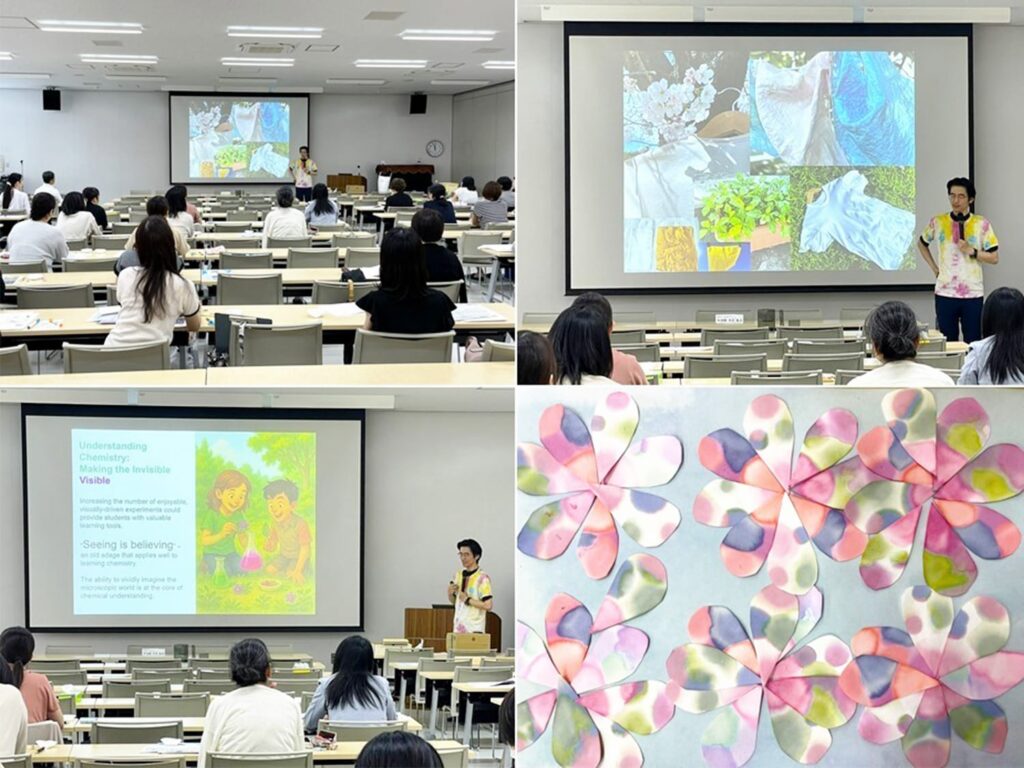

花びらのような形に切ったろ紙に紫キャベツの色素を染みこませ、その上に、酸・塩基の溶液を滴下すると、様々に色が変化していきます。実習教員の皆さんも、身近な材料を使った化学反応による色の変化を楽しみました。

加治屋先生は、こうした色の変化がなぜ起こるのかを、色素の主成分であるアントシアンが、酸・塩基の物質と反応することで、分子構造がどのように変化するかで説明しました。

また、複雑な化学反応でも、色が変化することで可視化することができ、生徒の興味や理解が深まることを最新の研究論文などを紹介しながら説明してくれました。

加治屋先生は、桜の花など自然の素材を使った色の変化も教材化しています。化学を理解するには、化学反応を色の変化に可視化することがとても有効であることを伝えてくれました。

最後に、授業の冒頭で作ったアントシアンの酸・塩基による色の変化で作った花びらを先生方一人一人がきれいな花の形に張り付けていきました。花びらの1枚1枚は、単なる色の集まりかもしれませんが、規則正しく並べていくと、新たな姿が見えてきます。

これは、加治屋先生が今回の講話・実習で伝えたかった化学の世界の新しい見え方なのかもしれません。化学を楽しむことができた100分間でした。

今回の教員研修会に参加された先生方からは、加治屋先生の丁寧なわかりやすいお話で、充実した研修となりました、という感謝の言葉をいただきました。

本学には、理科の授業にも参考になるような様々な研究分野があります。その中で、学生たちは日々、探究学習に取り組んでいます。そんな様子を知っていただくため、本学のオープンキャンパスに足を運んでいただけると嬉しいです。皆様を心からお待ちしています。