システム情報分野の塚越准教授が参加する研究グループが、アルマ望遠鏡の公開観測データに対し、スパースモデリングを応用した新たな画像合成法を用いて、これまでの解析では捉えきれなかった、若い星をとりまく原始惑星系円盤の構造とその進化を明らかにしました。原始惑星系円盤は、星が誕生した直後に周囲に形成されるガスと塵の円盤であり、言わば惑星のゆりかごです。今回の解析では、へびつかい座の星形成領域に分布する78個の円盤に対して、この新しい手法を応用することで、従来の手法では検出できなかった、円環状や螺旋状などの詳細な構造を多数確認することに成功しました。特に注目すべきは、このような特徴的な構造が星の誕生から数十万年ほど経過した若い段階で多く確認された点です。これは、塵やガスやチリが豊富な環境で、星と惑星が共に成長していく可能性を示唆しており、惑星が形成する過程を解き明かす重要な手がかりとなります。

アルマ望遠鏡は、国際協力のもとチリに建設された大型の電波望遠鏡です。天体が発する電波を捉えるためのアンテナ群で構成されており、世界最高性能を誇ります。膨大な観測データが取得されるため、そこから微弱な天体信号を取り出し天体画像を作り出すには、画像合成技術やノイズリダクション技術といった最新の情報工学の知見が生かされます。今回用いられた新しい画像合成技術は、スパースモデリングと呼ばれるアルゴリズムを応用したもので、従来の画像合成法より高い解像度での画像合成を可能にする技術です。アーカイブ化された既存のアルマ望遠鏡データに対し、この手法を画一的に適用することで、高解像度の原始惑星系円盤画像を多数作成できるようになりました。本研究は、この増加したサンプルの統計解析によりもたらされた、新しい成果となります。

この成果は、4月22日に、日本天文学会欧文研究報告(Publications of the Astronomical Society of Japan) に掲載されました。

詳細は、国立天文台によるページをご参照ください。

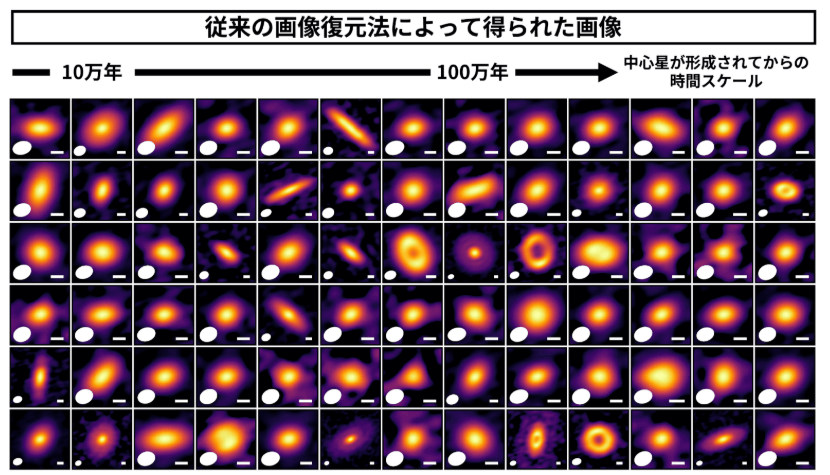

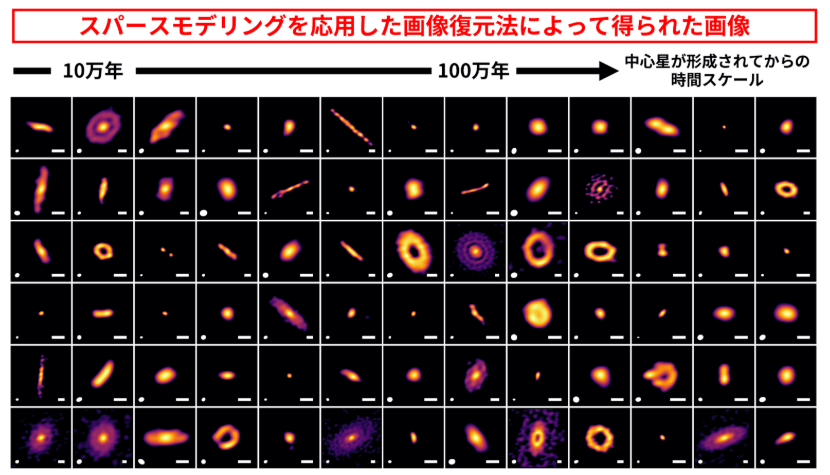

図1 従来の画像復元法(左)とスパースモデリングを応用した新しい画像復元法(右)によって得られた、へびつかい座の星形成領域に分布する原始惑星系円盤の画像。各パネルの、左下の楕円のマークは解像度を表し、小さいほど解像度が高いことを意味している。右下の白線は30天文単位を表す目盛り。左列から右列へ、同じ列では上から下へ向かって、中心星の年齢は高くなっている。(Credit: ALMA(ESO/NAOJ/NRAO), A. Shoshi et al.)

図1 従来の画像復元法(上)とスパースモデリングを応用した新しい画像復元法(下)によって得られた、へびつかい座の星形成領域に分布する原始惑星系円盤の画像。各パネルの、左下の楕円のマークは解像度を表し、小さいほど解像度が高いことを意味している。右下の白線は30天文単位を表す目盛り。左列から右列へ、同じ列では上から下へ向かって、中心星の年齢は高くなっている。(Credit: ALMA(ESO/NAOJ/NRAO), A. Shoshi et al.)